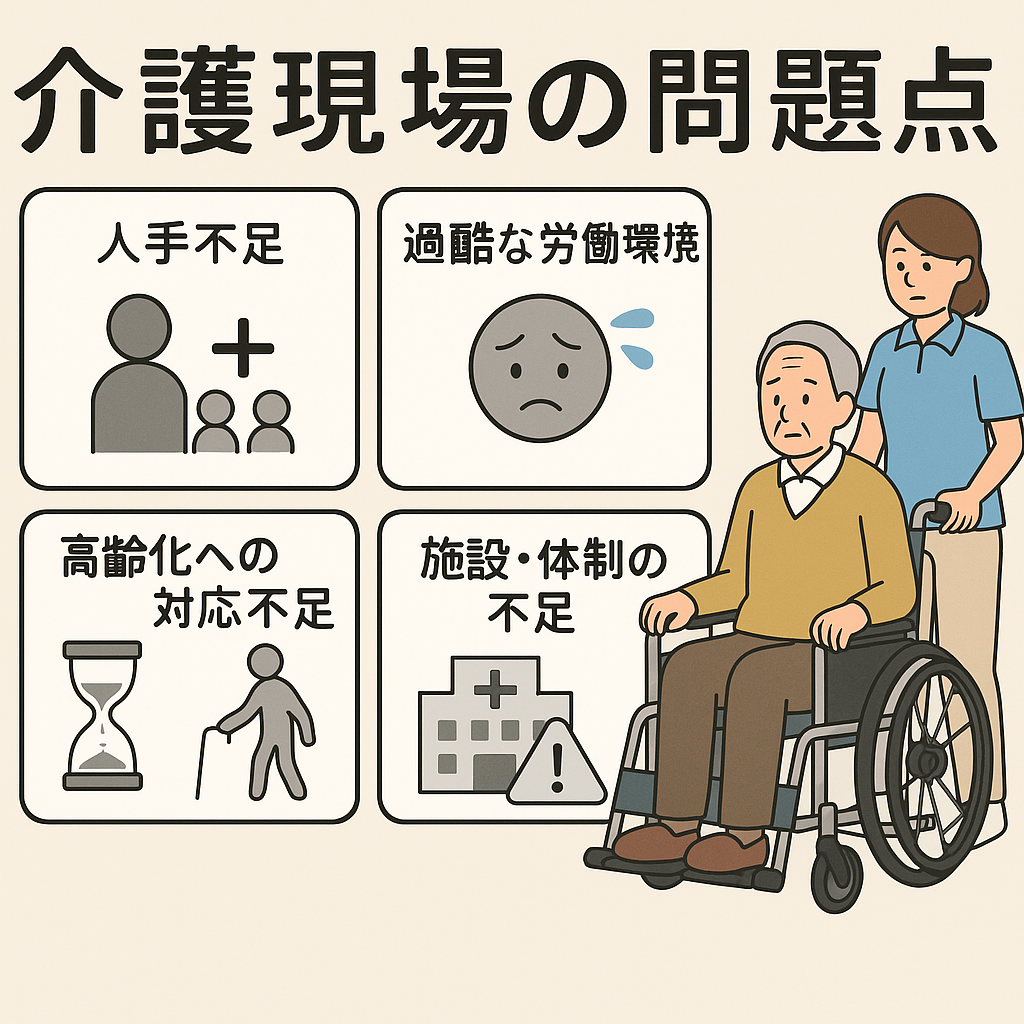

日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進む国です。その中核を担う介護現場では、今もなお多くの問題が山積しており、介護職員・利用者・家族のすべてがさまざまな課題に直面しています。本記事では「介護現場の問題点」に焦点を当て、実際の現場で見られる主な課題と、それに対する現実的な解決策について掘り下げていきます。

慢性的な人手不足とその背景

介護現場で最も大きな問題とされているのが人手不足です。多くの施設で必要な人数の職員を確保できず、1人あたりの業務量が過剰になっているのが実情です。特に夜勤帯では人員を最小限に抑えざるを得ず、緊急対応や見守りに支障が出るケースもあります。

解決策:待遇改善と採用戦略の見直し

人手不足を根本から解決するには、まず「給与・処遇の改善」が不可欠です。介護職は「きつい・汚い・危険(3K)」というイメージが根強く、賃金も他産業に比べて低いため、若者の参入が難しい状況です。以下のような対策が求められます。

- キャリアに応じた給与テーブルの整備

- 賞与・手当の充実(夜勤・資格・処遇改善手当など)

- 有給取得の推奨と休暇制度の柔軟化

- 外国人人材の受け入れと育成

また、潜在的介護人材(資格を持つが離職中の人)の掘り起こしや、主婦層・定年後のシニア層の活用も重要です。

過酷な労働環境とワークライフバランスの崩壊

長時間労働や夜勤、休日出勤が常態化し、心身ともに疲弊してしまう職員が後を絶ちません。また、突然の欠勤やシフト変更によって休日が潰れるケースも多く、私生活への悪影響が指摘されています。

解決策:業務の分担と効率化

この問題に対しては以下のようなアプローチが効果的です。

- ICT・介護ロボットの導入による業務軽減

- 看護師・ケアマネなどとの明確な業務分担

- シフト制度の柔軟化と希望休の尊重

- 外部業者による清掃・洗濯業務の委託

現場の声を反映した業務フローの見直しも重要です。「いつものやり方」を見直すことで、職員の負担は大きく減らせます。

質のばらつきと教育体制の未整備

新人教育が行き届いておらず、現場任せのOJTに頼る施設も多いです。これでは職員ごとのケアの質に差が出るばかりか、職員自身の不安も強まります。

解決策:マニュアル整備と研修制度の強化

教育体制の充実には以下の取り組みが求められます。

- 現場の標準マニュアルの作成と更新

- eラーニングや外部研修の活用

- 資格取得支援(実務者研修・介護福祉士など)の補助

- 指導者の養成とフィードバック体制の整備

職員がスキルアップを目指しやすい職場は、定着率も高まります。

精神的ストレスと人間関係の難しさ

職場での人間関係のトラブルや利用者・家族からのハラスメントが原因で、退職に至るケースも少なくありません。また、他職種との連携不足によって孤立感を抱える職員も多いです。

解決策:相談体制とハラスメント対策の構築

ストレスを減らし、安心して働ける環境づくりが求められます。

- 面談・相談窓口の設置

- 定期的なストレスチェックの実施

- ハラスメント研修の実施と通報体制の整備

- 多職種間の連携会議による情報共有の推進

高齢化による介護ニーズの拡大と施設の受け皿不足

「2025年問題」に象徴されるように、高齢者の増加に対して、施設数や在宅介護の支援体制が追いついていません。介護難民の増加も大きな社会課題となっています。

解決策:地域包括ケアと在宅支援の充実

- 地域包括支援センターの活用

- 訪問介護・通所サービスの機能強化

- 在宅療養支援診療所との連携

- 施設整備への補助金活用

行政と民間の連携が今後ますます重要になります。

家族介護者の負担と介護離職問題

介護に時間や体力を取られた結果、家族が仕事を辞める「介護離職」が年々増加しています。老老介護やヤングケアラーの存在も深刻です。

解決策:レスパイトケアと制度の整備

- 短期入所(ショートステイ)の積極的提案

- ケアマネによる支援制度の説明と申請支援

- 在宅介護手当・介護休業制度の周知

介護は家族だけが担うものではないという意識づけが必要です。

虐待や事故などの倫理的問題

過重労働や教育不足が原因で、職員による高齢者への暴言・身体拘束、介護事故なども報告されています。これらは一つ間違えば命に関わる重大な問題です。

解決策:倫理教育と監視体制の構築

- 倫理研修の義務化とケーススタディ共有

- 見守りシステムやカメラの活用

- 外部による監査と内部通報制度の整備

利用者の尊厳を守るためには、職員自身が安心してケアできる環境が不可欠です。

行政による支援と制度活用の現状

国や自治体はさまざまな補助金・助成制度を設けていますが、現場では「知らない」「申請が煩雑」という理由で活用されていないケースもあります。

解決策:制度の見える化と申請支援

- 補助金・助成金の周知と手続きの簡素化

- 専門スタッフ(社労士・行政書士)による申請支援

- 研修費補助・ICT導入支援などの積極的活用

多様な働き方の推進と現場の声の吸い上げ

正社員中心の働き方では、柔軟な人材活用が難しくなります。育児中や副業希望の人材にも対応できる制度が求められています。

解決策:シフト制度の柔軟化と職員の声の活用

- 短時間勤務・週3日勤務の導入

- 意見箱・アンケート調査の定期実施

- 職員提案制度による現場主導の改善策推進

実践事例に見る改善のヒント

現場で実際に導入され、成果を挙げている取り組みを紹介します。これらは多くの介護施設で共通する課題に対するヒントとなり得ます。

ICT導入で業務効率化に成功した特別養護老人ホーム

ある中規模の特別養護老人ホームでは、記録業務のすべてをタブレット端末に切り替えることで、紙での記録作業を廃止。これにより1日あたりの記録時間が約30分削減され、職員の残業時間も大幅に減少しました。また、情報の共有が迅速になり、申し送りミスが激減したという効果も報告されています。

このようにICT化は単なる業務効率化にとどまらず、職員間の連携や安全性の向上にも寄与します。

人間関係を改善した小規模多機能施設の取り組み

別の小規模施設では、職員間の不和やチーム内の分断が課題でした。そこで、管理者が月1回の1on1面談と、週1回の全体ミーティングを導入。さらに、ちょっとした雑談や感謝の気持ちを記入する「ありがとうカード」を共有ボードに掲示する取り組みを始めたところ、雰囲気が一変。離職率が大幅に低下しました。

コミュニケーション不足は職場環境の悪化を招く最大の要因の一つです。管理職が意識して関わることが改善の第一歩になります。

メンタルヘルス対策で離職防止に成功した通所介護

あるデイサービスでは、外部の産業カウンセラーを月に1度招き、希望者への無料カウンセリングを実施。また、業務中の心理的負担の蓄積を防ぐため、日報に「今日感じたストレス度」など簡易な自己評価欄を設けて上司が目を通す仕組みを導入。

この結果、以前は毎年数人が離職していたが、導入後は3年間離職ゼロを実現しました。

テクノロジーと介護の未来

介護業界もテクノロジーの波から逃れられません。人手不足が解消されない中で、今後さらに重要となるのがロボティクスとAIの活用です。

介護ロボットの導入可能性

移乗介助用のロボット、排泄支援ロボット、見守りセンサーなどの実用化が進んでおり、身体的負担を減らすだけでなく、転倒事故の予防や緊急対応の迅速化にもつながっています。

しかし、導入にはコストがかかるため、自治体の補助制度の活用が不可欠です。

AIによる記録・ケアプランのサポート

AIはすでに介護記録の音声入力や、ケアプラン作成支援ツールとして実用化されています。職員の判断をサポートし、標準化されたサービス提供にもつながると期待されています。

一方で「人の温かみ」が介護には不可欠な要素であり、AIや機械に任せすぎることへの懸念の声もあります。バランスが重要です。

他施設との比較から学ぶこと

自施設が「常識」だと思っている運用でも、他施設ではまったく異なるアプローチが取られていることがあります。地域や運営法人の方針によっても差がありますが、他施設の成功事例から学べることは多いです。

- 他法人のOJTマニュアルやeラーニング導入の視察

- 地域ケア会議での事例共有

- SNSや介護専門メディアでの情報収集

- 各都道府県の「介護サービス事業者指導監査資料」活用

自施設の外に目を向けることが、改善の第一歩になります。

家族・地域社会との連携強化

介護は施設や事業所だけで完結するものではありません。家族や地域社会とどうつながるかも重要な視点です。

家族の巻き込みと信頼関係の構築

- こまめな連絡(電話・連絡帳・LINEなど)

- 家族向け勉強会や懇談会の開催

- 利用者の写真や活動の共有

特に認知症高齢者を抱える家族は不安が強いため、関係構築が安定した介護サービスの提供にもつながります。

地域資源の活用

地域包括支援センター、ボランティア、大学や企業との連携も今後重要になります。

- 地域の清掃活動に参加

- 地元大学の学生ボランティアによるレクリエーション支援

- 地域商店とのイベント協力(屋台・バザーなど)

地域に「開かれた介護施設」であることが、信頼と理解につながります。

求人活動におけるアピールポイントの再考

慢性的な人手不足を解消するために、求人活動の見直しも重要です。従来型のハローワーク中心では若年層や転職希望者に届きにくいのが現実です。

求職者が重視するポイント

- 人間関係の良さ

- 柔軟な働き方

- 研修制度の充実

- キャリアアップの道筋

これらを伝えるためには、以下のような取り組みが有効です。

- 公式サイトやSNSで現場紹介

- 職員インタビュー動画の作成

- 入職後のサポート体制の明示

- 若手職員が活躍する場面の強調

求人情報は「事業所の魅力を伝えるメディア」と捉え、工夫することが鍵となります。

今後求められる介護リーダー像

介護の現場で改革を推進するには、リーダー層の育成が不可欠です。現場の問題を肌で感じつつ、上層部や経営者に対しても意見を述べられる中間層が少ないのが現状です。

必要なスキルと資質

- 職員の気持ちを汲み取る共感力

- 課題解決への論理的思考力

- データや数値を活用した提案力

- 外部との調整・交渉能力

介護福祉士実務者研修や認定介護福祉士など、高度資格へのステップアップもこの層には重要です。

介護業界がめざす未来とは?

介護業界が目指すべき理想像は、「働く人が誇りを持てる仕事」であり、「利用者・家族が安心できるサービスの提供」です。そのためには業界全体での変革が求められています。

- 介護の専門性の社会的評価向上

- 他職種連携によるチームケアの強化

- DX化による負担軽減と質の向上

- 多様な人材が活躍できる受け皿づくり

施設ごとの取り組みも重要ですが、国や自治体、地域全体で支える視点も不可欠です。

介護現場を支えるすべての人へ

この記事を通じて、介護現場には多くの課題がありながらも、一つひとつ改善に向けた取り組みが全国各地で行われていることを紹介しました。介護に関わるすべての人たちが、少しでも前向きに働ける環境づくりが進むことを願ってやみません。

「問題点を指摘する」だけでなく、「解決への行動」が今こそ求められています。

施設の規模や形態に関わらず、皆さんの現場改善のヒントになれば幸いです。